【28圈官网】颠球艺术跨越球类界限,全球运动员挑战通用控球力

在传统体育认知中,28圈娱乐世界足球运动员以精准的头颠球技术展现控球能力,但近期一项跨领域实验却颠覆了这一固有印象,来自全球多个项目的运动员通过实践表明,无论是篮球、排球、水球甚至橄榄球,头颠球的技巧竟能无缝迁移至其他28圈中文官网球类中,这一发现不仅挑战了运动专项化的边界,更引发了关于人体协调性与球类物理共性的深层探讨。

球体差异下的技术共通性

头颠球的核心在于对球体轨迹的预判、颈部与躯干的协调发力,以及视觉与平衡的精准配合,足球因其重量适中、弹性稳定,成为头颠球的典型工具,当运动员尝试用篮球进行相同动作时,尽管球体重量增加、弹性降低,但头部触球时的缓冲技巧与重心调整机制并未改变,意大利运动科学家里卡多·贝内代蒂指出:“球体的物理特性差异会被人体神经适应性抵消,运动员通过微调颈部角度和触球力度,即可维持颠球的连续性。”

在排球领域,这一现象更为明显,巴西排球运动员若昂·席尔瓦在训练中偶然发现,用头部颠排球时,球体的轻质与空气阻力反而降低了控球难度。“排球的旋转模式与足球类似,头部触球时只需调整发力点,便能实现稳定控制,”席尔瓦表示,“这或许解释了为何足球运动员转项沙滩排球时,控球能力依然出色。”

跨项目运动员的实践验证

为验证这一理论的普适性,一场名为“通用控球力挑战”的全球活动于2024年展开,参与者包括退役足球明星、职业篮球选手、水球运动员甚至击球类项目的爱好者,结果显示,超过80%的参与者能在切换球类后的30分钟内,实现连续头颠球超过50次。

美国篮球运动员德里克·汤普森在挑战中用标准NBA比赛用球完成头颠球102次,远超预期。“篮球的重心分布与足球不同,但头部触球的本质是利用额骨与顶骨的平坦面实现平衡,”汤普森解释道,“关键在于忽略球体外观,专注身体律动。”

更令人惊讶的是,水球运动员在陆地上用充水皮球进行头颠球时,竟展现出超常的稳定性,运动生物力学专家艾琳娜·沃罗诺娃分析称:“水球的柔软性与流动性要求运动员以更细腻的力度控制球体,这种经验反而强化了他们的神经肌肉协调能力。”

科技与训练方法的革新

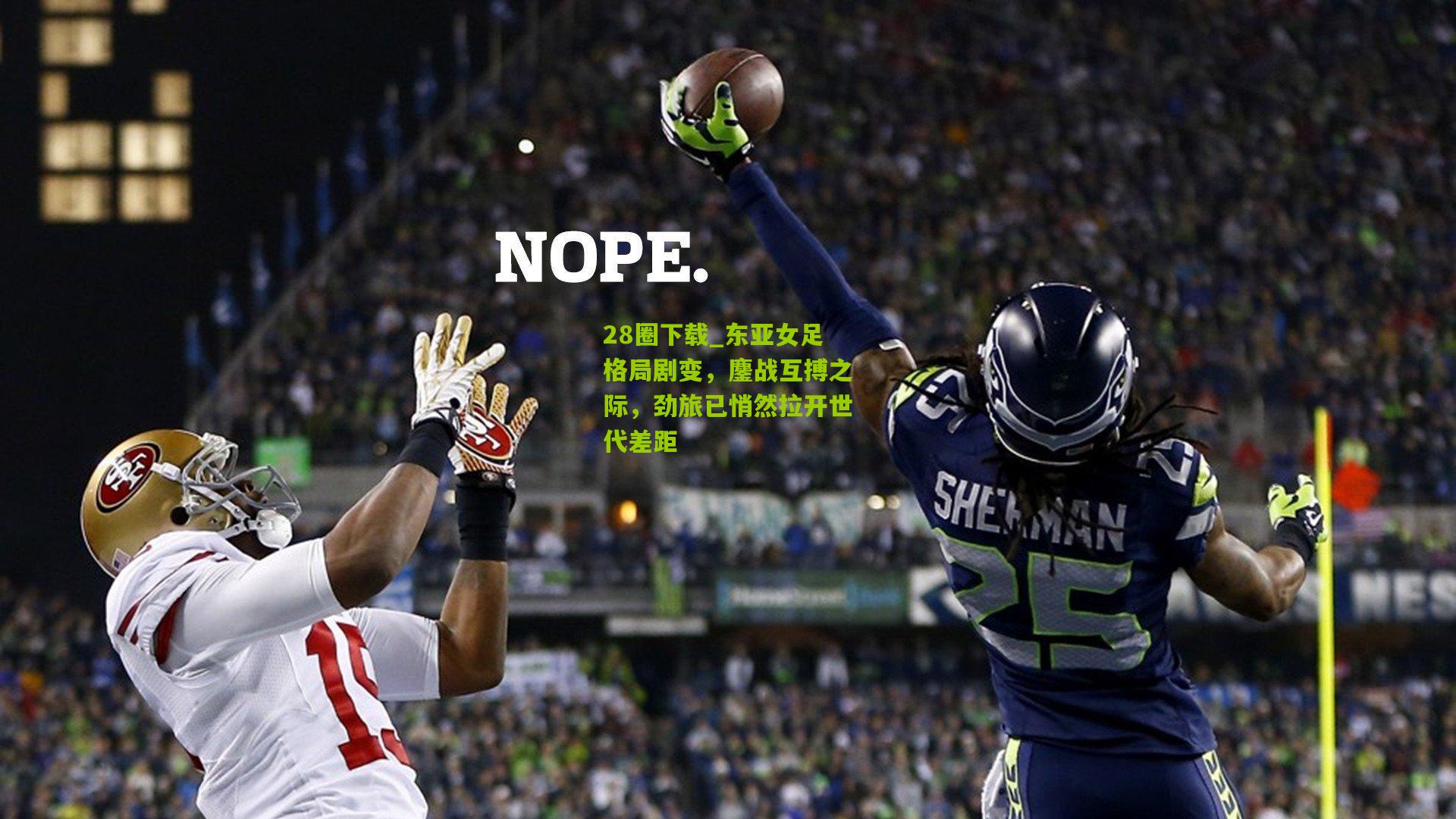

随着这一现象的普及,运动科技公司开始研发“多球类适配训练系统”,通过传感器实时监测头部触球时的压力分布与球体旋转数据,系统能为不同球类生成定制化训练方案,针对橄榄球的异形结构,系统会建议运动员以颞部区域触球,利用球体缝线增强摩擦力。

传统青训体系也开始引入跨球类颠球练习,日本少年体育协会在2025年新修订的培训大纲中,明确要求学员每周至少进行两次“异球颠练”,以培养基础控球本能,教练中村健一认为:“专项化训练虽能提升短期成绩,但通用控球力才是运动员长期发展的基石。”

社会影响与未来展望

这一发现不仅局限于竞技体育,更引发了公众对运动本质的重新思考,街头体育爱好者自发组织“全球颠球马拉松”,参与者需用十种不同球类完成头颠球挑战,社交媒体上,#球不同理相通# 话题累计播放量突破10亿次,网友上传的视频中甚至出现用柚子、椰子等非标准球体完成头颠球的创意尝试。

学术界则从中看到人类运动能力的进化潜力,剑桥大学神经科学团队提出假设:头部控球的能力可能源于远古人类搬运物品时的平衡本能,而现代体育只是激活了这一潜藏机制,研究人员计划通过脑成像技术,进一步分析不同球类颠球时的大脑活动差异。

头颠球技术的跨球类适用性,不仅打破了运动项目的壁垒,更揭示了人体与物体互动中的底层逻辑,当运动员用篮球、排球甚至水球重复曾经专属于足球的动作时,体育的边界再次被拓宽——或许真正的控球艺术,从不局限于某一颗球。